プリント基板の回路・基板設計して製造まで行う実践編です。

世の中にある数多くの電子機器にはプリント基板が使われています。プリント基板がなければ、電子部品間の配線はワイヤーで直接接続することになるので、大量生産や電子機器の小型は実現できなかったことでしょう。それほどプリント基板は電子機器には欠かせない技術の1つです。

プリント基板の設計はプロの技術がなければ作るのは難しい印象がありますが、最近では無料で利用できる基板設計用CADや小ロットでもプリント基板の製造ができる基板業者が増えてきているので、初心者の方でも作りやすい環境になっています。

- 無料で利用できる基板設計用CADとして、KiCad などがあります。

- プリント基板の製造ができる基板業者として、PCBGOGO があります。

今回は 非安定マルチバイブレータを使って LED が点滅するプリント基板を製作します。非安定マルチバイブレータはトランジスタを利用した発振回路です。トランジスタと抵抗、コンデンサーを組み合わせた回路で、プログラミング無しで LED を点滅させることができます。

初心者の方にも分かりやすいように、回路設計から基板設計、基板発注、部品実装、動作確認までの流れを紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

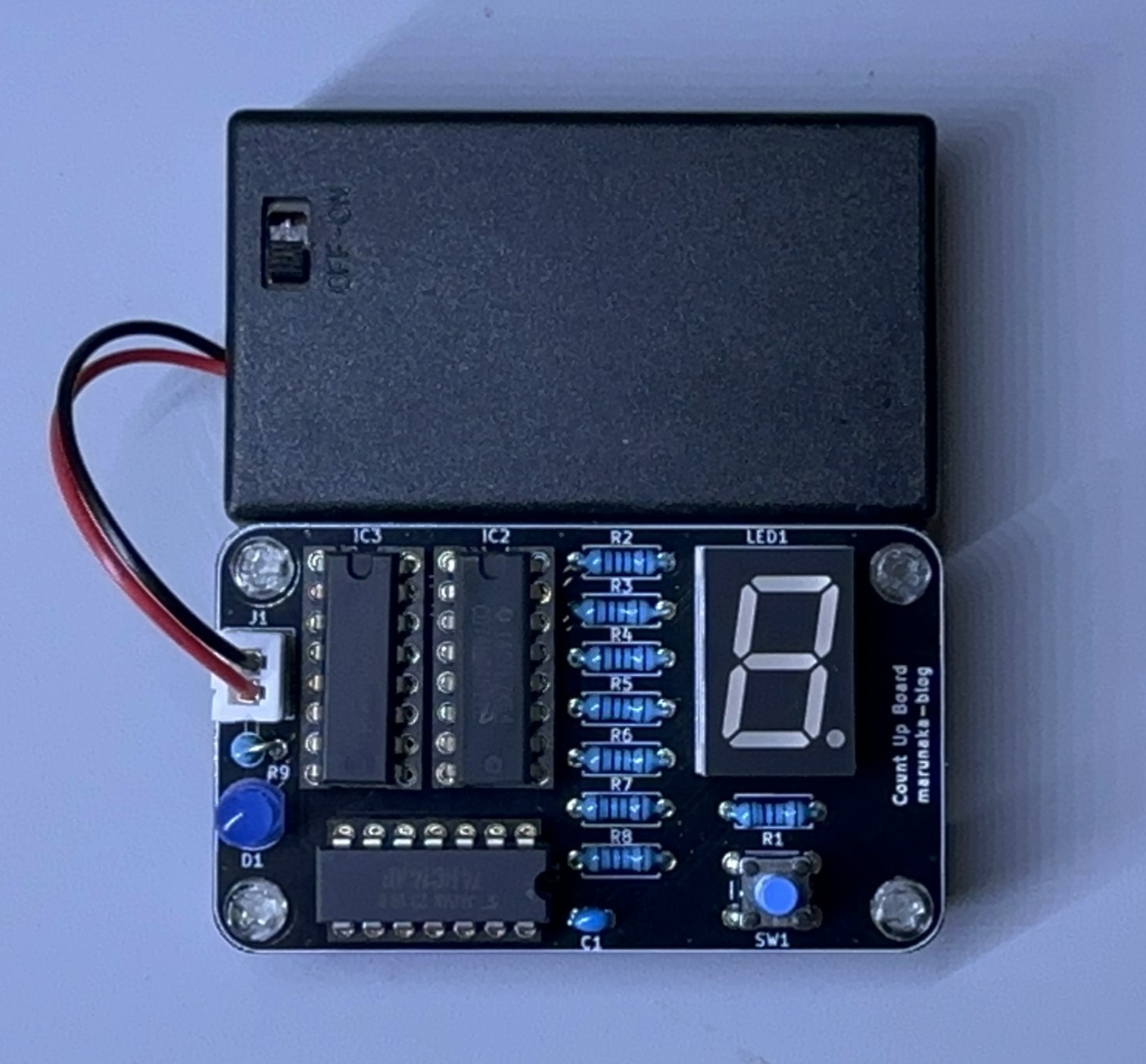

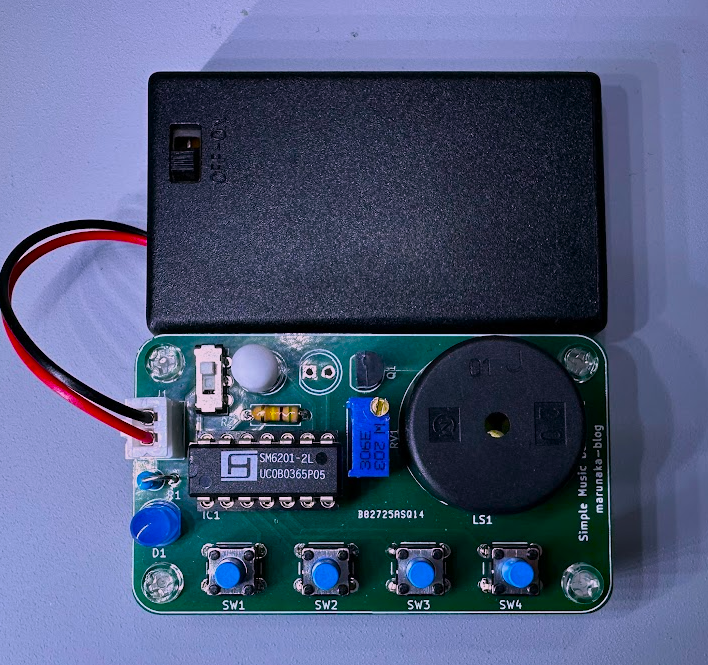

プリント基板作ってみたシリーズ

記事作成中

記事作成中

オススメの参考書

これからプリント基板設計を始めたい人にオススメしたい1冊。KiCad(バージョン5)を使って、回路図を描く方法を解説されています。基板設計の基本的な考え方や発注前の確認ポイントなどを学習することができる書籍となります。

非安定マルチバイブレータとは

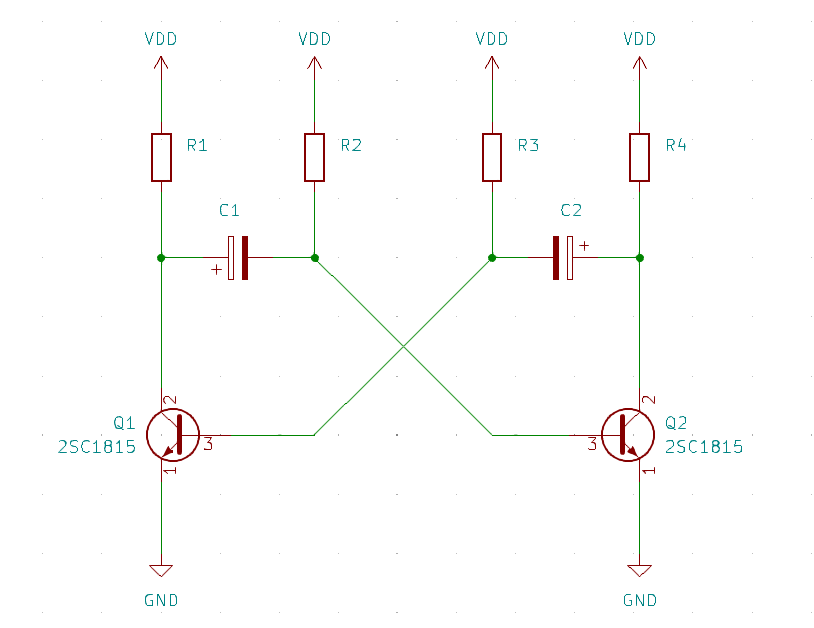

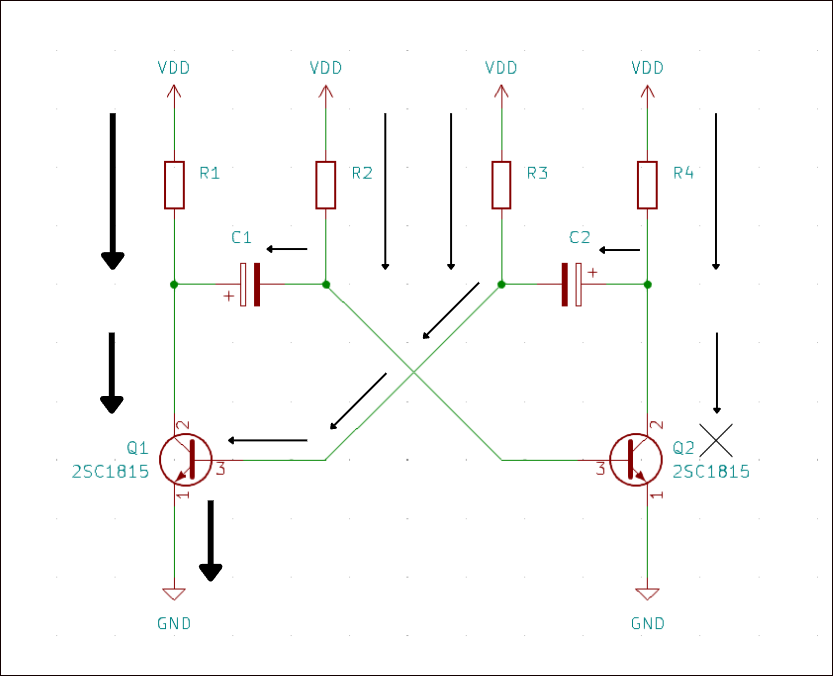

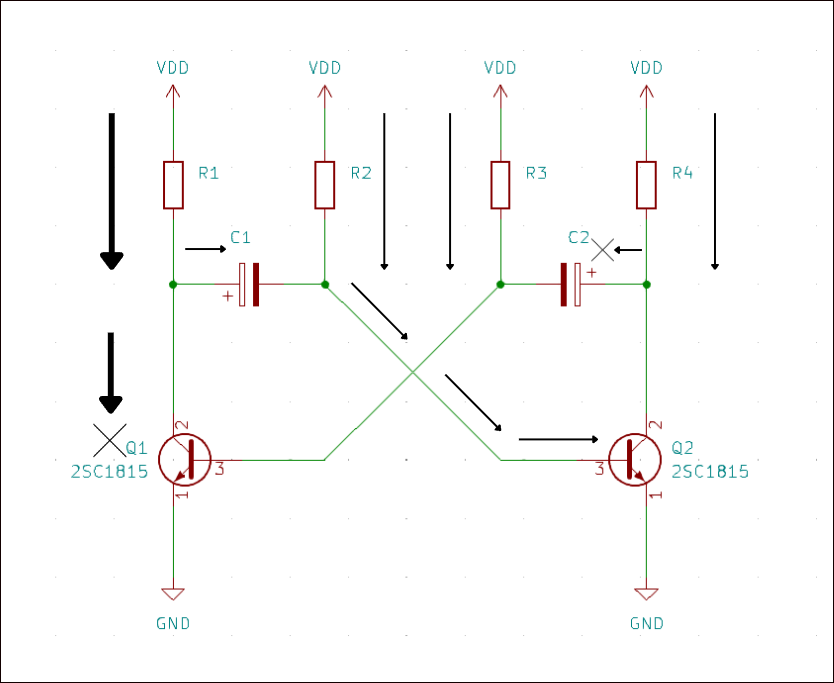

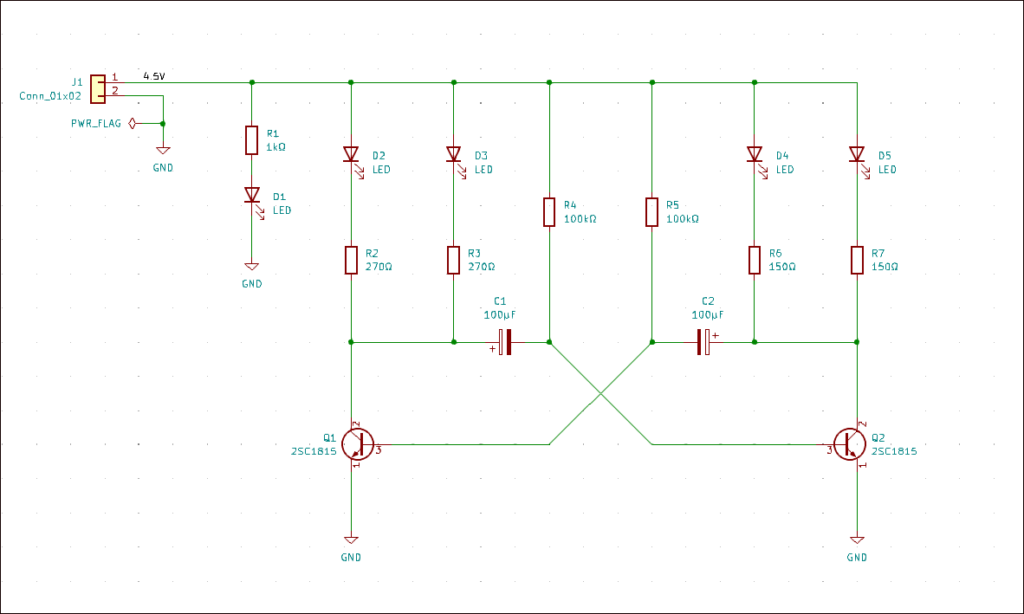

非安定マルチバイブレータはトランジスタのスイッチングを応用した発振回路です。この回路はとても有名な回路で、電子回路の教科書などでも紹介されています。回路図は次の通りです。

トランジスタを2つ使用して、そのトランジスタの相互作用で、一定の間隔で「ON」と「OFF」を繰り返します。2つのトランジスタの状態が安定することなく自走することから、非安定のマルチバイブレータと呼ばれています。

非安定マルチバイブレータの仕組み

電解コンデンサ(C1、C2)と抵抗(R2、R3)で周波数と周期(LED の ON / OFF の間隔)が決まります。

抵抗(R2、R3)の値によって、電解コンデンサ(C1、C2)に流す電流量が変わります。

抵抗(R2、R3)の値を大きくすると、流れる電流量が小さくなるので電解コンデンサにはゆっくり電気が溜まり、抵抗(R2、R3)の値を小さくすると、流れる電流量が大きくなるので電解コンデンサには速く電気が溜まります。

また、電解コンデンサ(C1、C2)の値によって、蓄電量が変わります。

電解コンデンサ(C1、C2)の値を大きくすると、充電時間が長くなり、電解コンデンサ(C1、C2)の値の値を小さくすると、充電時間が短くなります。

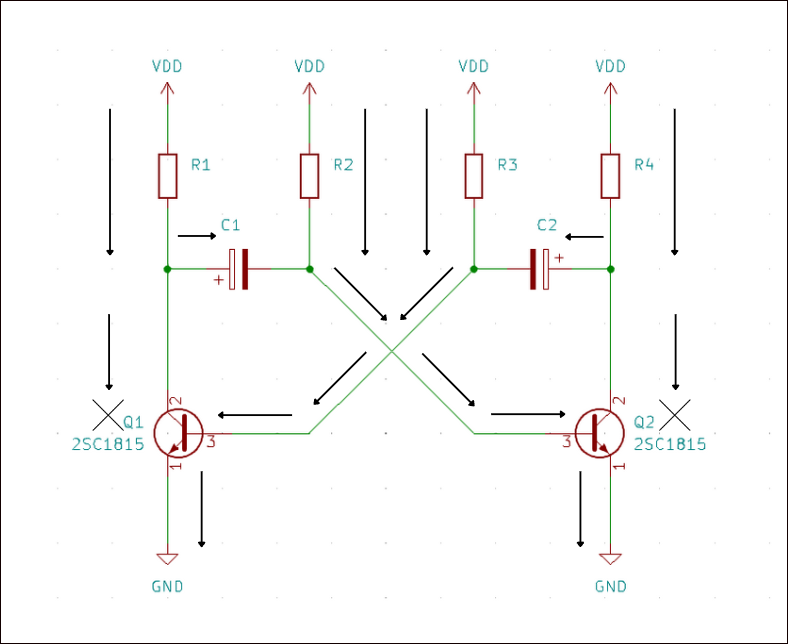

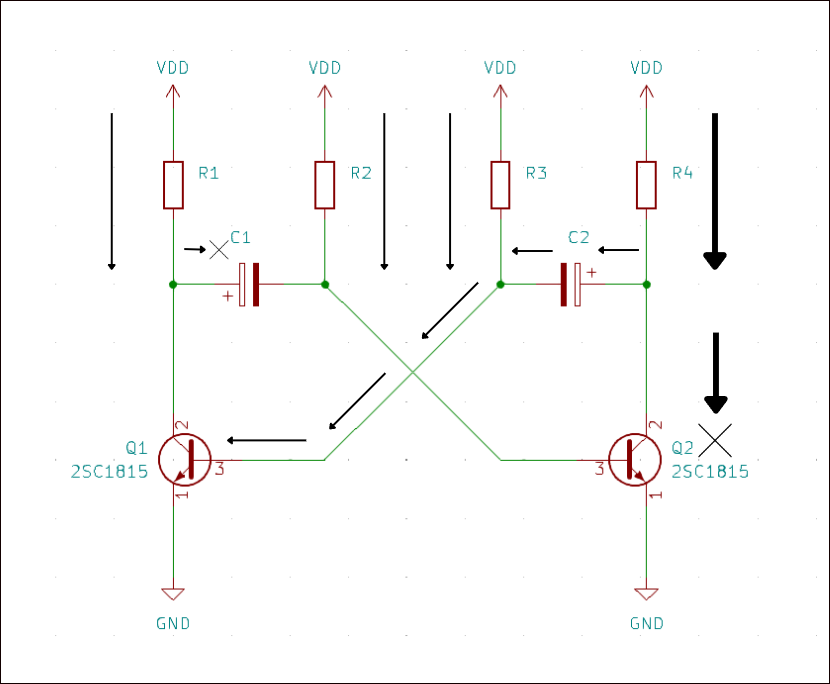

非安定マルチバイブレータの動作フローは次の通りです。

非安定マルチバイブレータ回路に電源が供給されると、抵抗(R2、R3)を通り、NPN トランジスタのベース – エミッタ(Qの3 – 1)を通ります。

どちらのトランジスタもコレクタ – エミッタ(Qの2 – 1)は OFF 状態なので、抵抗(R1、R4)を通った電流は電解コンデンサ(C1、C2)に充電されます。

部品の定数が同じでも、トランジスタの特性や抵抗値、コンデンサの容量などのバラつきによって電流の流れる量に差が生じます。

ここでは、トランジスタ Q2 が先に 0.7V を超えたとすると、トランジスタの Q2 のコレクタ – エミッタ間が ON 状態(導通)になり、抵抗 R4 側に大きな電流が流れます。

トランジスタ Q2 のコレクタ – エミッタ間が ON 状態(導通)になると、電解コンデンサC2 は今までとは逆の方向に電気を充電していきます。

これにより、トランジスタ Q1 のベース電圧は下がり、トランジスタ Q1 はOFF 状態になります。

コンデンサ C1 の充電が完了すると、トランジスタ Q2 へのベース電流が流れなくなり、トランジスタ Q2 は OFF 状態(不通)になります。

今までトランジスタ Q2 を流れていた電流はコンデンサ C2 に流れ始めて、コンデンサ C2 は逆方向に充電を開始していきます。

トランジスタ Q1 のベースに流れる電流量が増え、ベース電圧が 0.7V を超えると、トランジスタ Q1 のコレクタ – エミッタ間が ON 状態(導通)になり、抵抗 R1 側に大きな電流が流れます。

トランジスタ Q1 のコレクタ – エミッタ間が ON 状態(導通)になると、電解コンデンサC1 は今までとは逆の方向に電気を充電していきます。

トランジスタ Q2 のベース電圧は 0V になっているので、トランジスタ Q2 はOFF 状態になります。

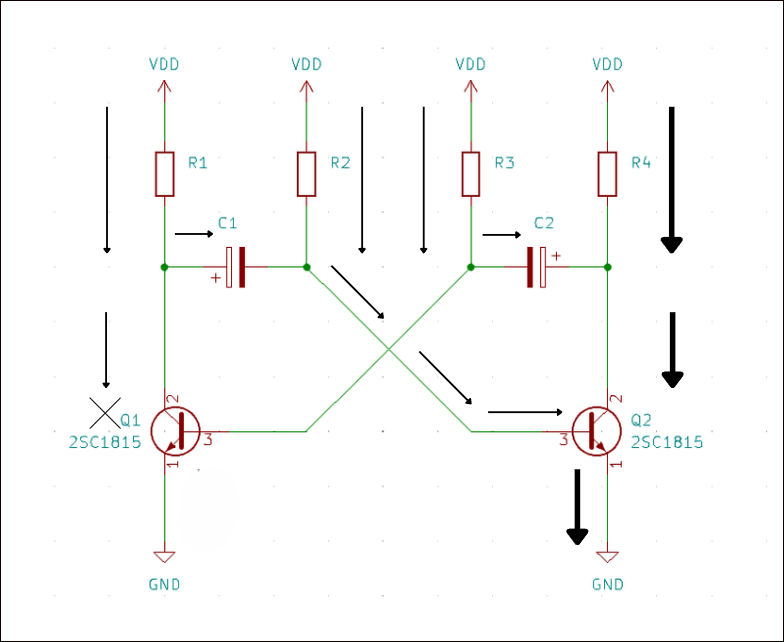

コンデンサ C2 の充電が完了すると、トランジスタ Q1 へのベース電流が流れなくなり、トランジスタ Q1 は OFF 状態(不通)になります。

今までトランジスタ Q1 を流れていた電流はコンデンサ C1 に流れ始めて、コンデンサ C1 は逆方向に充電を開始していきます。

トランジスタ Q2 のベースに流れる電流量が増え、ベース電圧が 0.7V を超えると、トランジスタ Q2 のコレクタ – エミッタ間が ON 状態(導通)になり、抵抗 R4 側に大きな電流が流れます。

トランジスタ Q2 のコレクタ – エミッタ間が ON 状態(導通)になると、電解コンデンサC2 は今までとは逆の方向に電気を充電していきます。

トランジスタ Q1 のベース電圧は 0V になっているので、トランジスタ Q1 はOFF 状態になります。

上記の動作でトランジスタの ON と OFF を繰り越します。

プリント基板の回路・基板を設計する

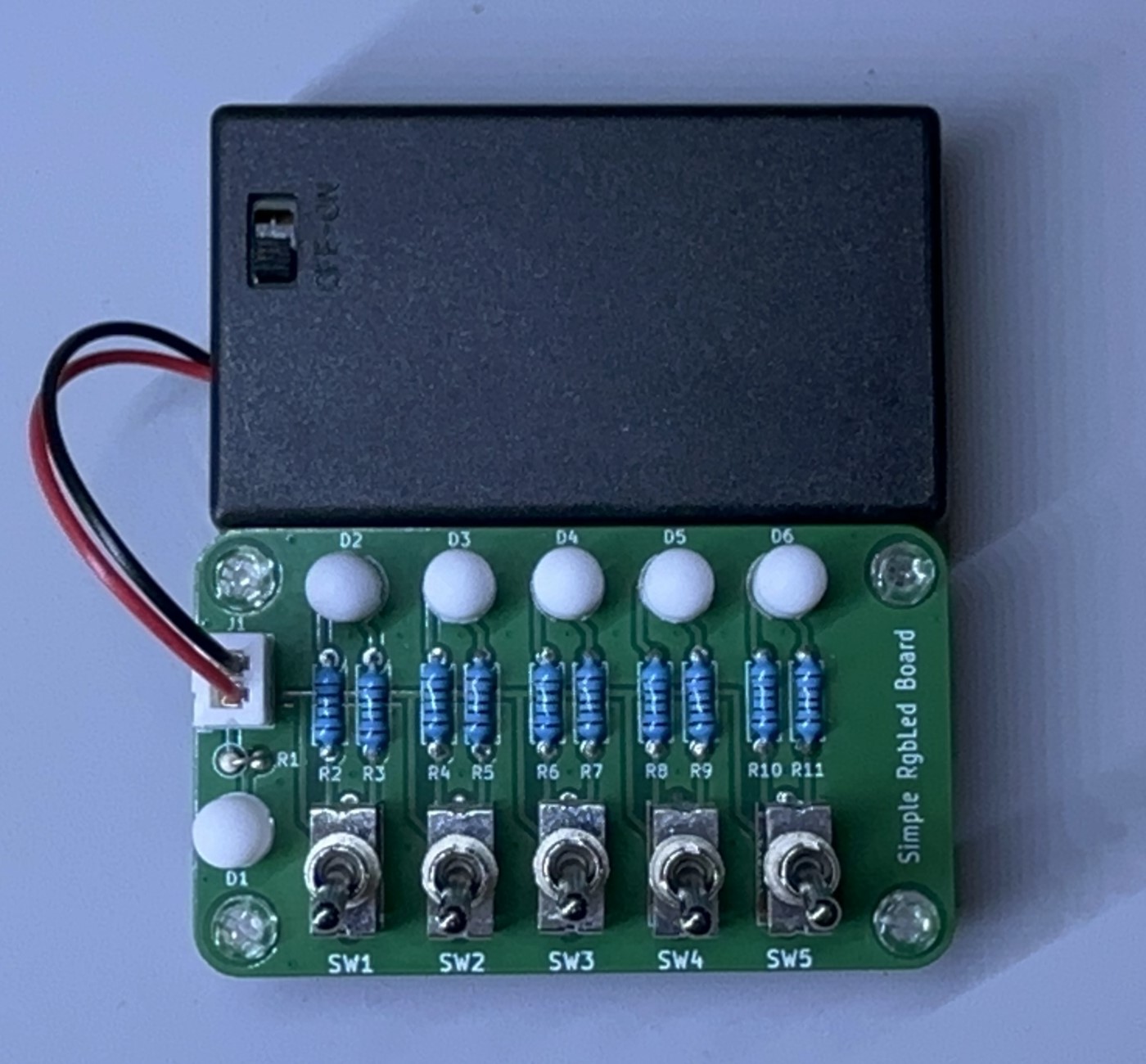

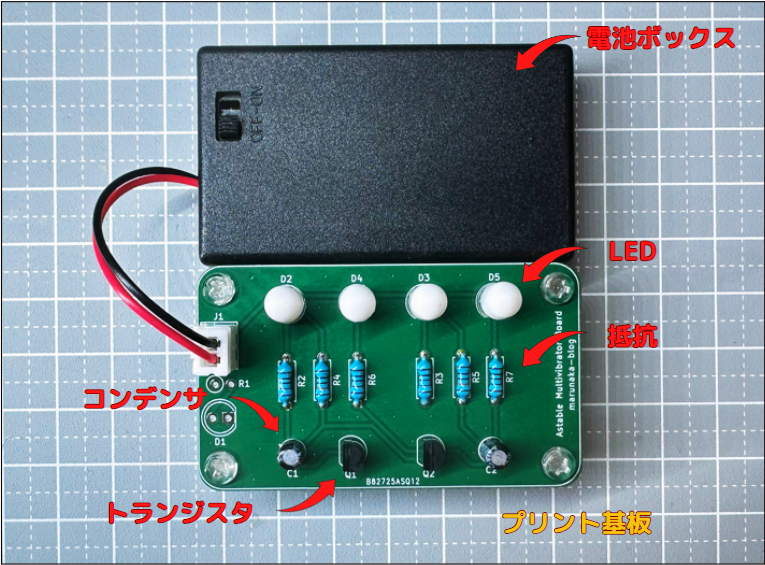

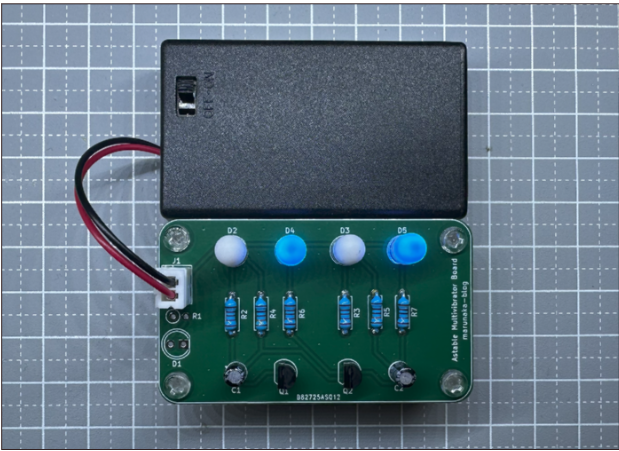

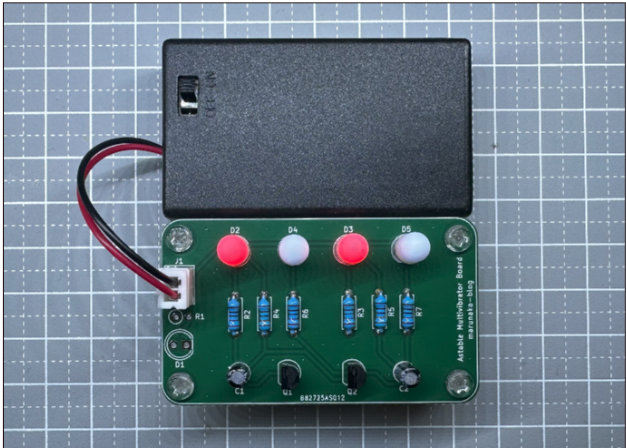

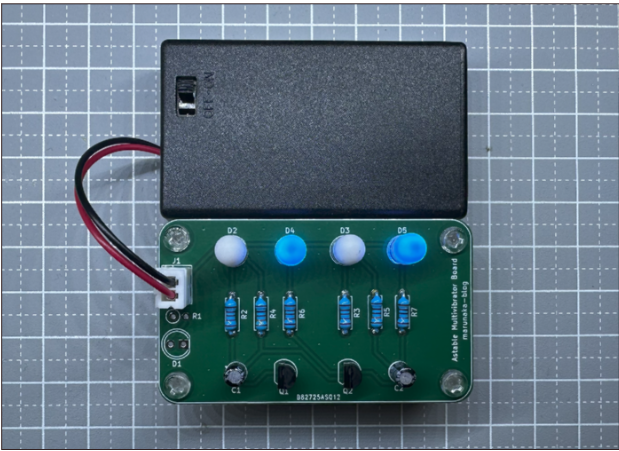

次の写真はプリント基板に部品を実装した写真(今回作成する基板)です。電池ボックスはプリント基板へ 4.5 Vの電源を供給します。

非安定マルチバイブレータを使った回路で構成されており、トランジスタの ON / OFF によって LED が点滅します。

トランジスタ Q1 が ON 状態、トランジスタ Q2 が OFF 状態の時は赤色の LED が点灯し、トランジスタ Q2 が ON 状態、トランジスタ Q2 が OFF 状態の時は青色の LED が点灯します。

トランジスタQ1がON状態、トランジスタQ2がOFF状態

トランジスタQ1がOFF状態、トランジスタQ2がON状態

基板設計用CADをインストールする

プリント基板を業者に発注するには、基板設計用 CAD で基板製造用のデータ(ガーバーデータ)を用意する必要があります。

ここでは商用利用も含めて無償で利用できる KiCad を使って、回路・基板設計を行います。

まだインストールが終わっていない方は、次の記事を参考にして KiCad のインストーラーのダウンロードして、お使いの PC へインストールをしておきましょう。

プリント基板を設計する

ここからは実際にプリント基板の回路設計、基板設計を行っていきます。

次の記事では、より詳しく手順を紹介していますので合わせて確認していただくことをオススメします。

トランジスタの種類を確認しておきましょう。

トランジスタ(バイポーラトランジスタ)には、PNP 型トランジスタと NPN 型トランジスタの2種類があります。どちらもベース、コレクタ、エミッタの3つの端子によって構成されています。

PNP型

NPN型

この2種類の違いは電流が流れる方向です。図面を見ると矢印の向きが異なります。

トランジスタをスイッチング回路として使う場合は、エミッタ接地(エミッタを基準電圧に接続する)が一般的なので、今回は NPN 型のトランジスタを使用します。

トランジスタは秋月電子などで入手ができる 2SC1815 を使用することにします。

(画像引用:秋月電子通商)

回路図は、電子部品などの接続を記号や線で示す設計図です。

回路図は以下に記載している基本的なルールに従って作成することが望ましいです。

- 電気の流れが左から右になるように書く。

- 電圧は高い方を回路図の上に書き、低い方を下に書く。

- 線は直線で書き、線の曲がり角は直角にする。

- 線同士を接続する場合はドットを使う。

- 同じ線の部分は同じ電圧レベルである。

回路図は、基板設計CADの回路図エディタで作成します。回路図エディタでは電子部品を「シンボル」という名称で呼び、このシンボルを回路図に配置して結線します。

PC にインストールされた KiCad を起動して、 新規プロジェクトを作成し、回路図エディタを開きます。

NPN トランジスタや LED、コンデンサ、抵抗を配置します。

続いて、線(ワイヤー)を引いてシンボル同士を接続します。

※コンデンサとトランジスタのベースの接続部分は見やすくするために角度を45度にしています。

抵抗値とコンデンサの容量の算出方法について説明します。

トランジスタのコレクタ電流

コレクタ電流は2つの LED を点灯させることができる電流を設定します。ここでは各 LED に 10mA の電流を流すので、コレクタ電流は 20mA とします。

今回は赤色と青色のLED(型番:STA5131A)を使用します。それぞれの順方向電圧 Vf はデータシートより赤色は 1.8Vf、青色は 3.0Vf となります。

トランジスタのベース電流

コレクタ電流が 20mA だった場合、直流電流増幅率 hFE はトランジスタのデータシートより 180 になります。

今回はスイッチング用途で使うので、飽和領域で動作するようベース電流は多く流します。これをオーバードライブといい、ベース電流を通常の3倍にして流すのがお決まりになっています。

ベース電流 = 3 × コレクタ電流 ÷ 直流電流増幅率

= 3 × 20mA ÷ 180

≒ 0.3mA

ベース電流は 0.3mA にします。

抵抗値

非安定マルチバイブレータは一定周期で動作させるので、赤色LED の電流制限抵抗 R2 と R3、青色LED の電流制限抵抗 R6 と R7、R4とR5は同じ抵抗値にします。

R2とR3とR6とR7は次の計算式で値を決めます。

抵抗値(R2) = (電圧 – LEDの順方向電圧) ÷ 電流

= (4.5V – 1.8Vf) ÷ 10mA

= 270mA

抵抗値(R6) = (電圧 – LEDの順方向電圧) ÷ 電流

= (4.5V – 3.0Vf) ÷ 10mA

= 150mA

E24系列で最も近い値を使用することにします。赤色LED の電流制限抵抗は260Ω、青色LED の電流制限抵抗は150Ωとします。

R4とR5は次の計算式で値を決めます。

抵抗値(R4) = 電圧÷ ベース電流

= 4.5V ÷ 0.3mA

= 15kΩ

同じくE24系列で 15kΩとします。

コンデンサの容量

トランジスタ Q1 とトランジスタ Q2 は交互に ON と OFF を繰り返しています。トランジスタ Q1 が OFF している時間は抵抗 R4 と電解コンデンサ C1、抵抗 R5 と電解コンデンサ C2で決まります。計算式としては「T = 0.726 × 抵抗値 ×コンデンサ容量」です。今回は OFF 時間を1秒にします。

コンデンサ容量 = 1 ÷ (0.726 × 抵抗値)

= 1 ÷ (0.726 × 15k)

= 91μF

ここでは切りのいい数字である 100μF とします。

ッチは接点が3つあり、スイッチの接点によって点灯する LED の色を変えたり、LED を消灯させます。

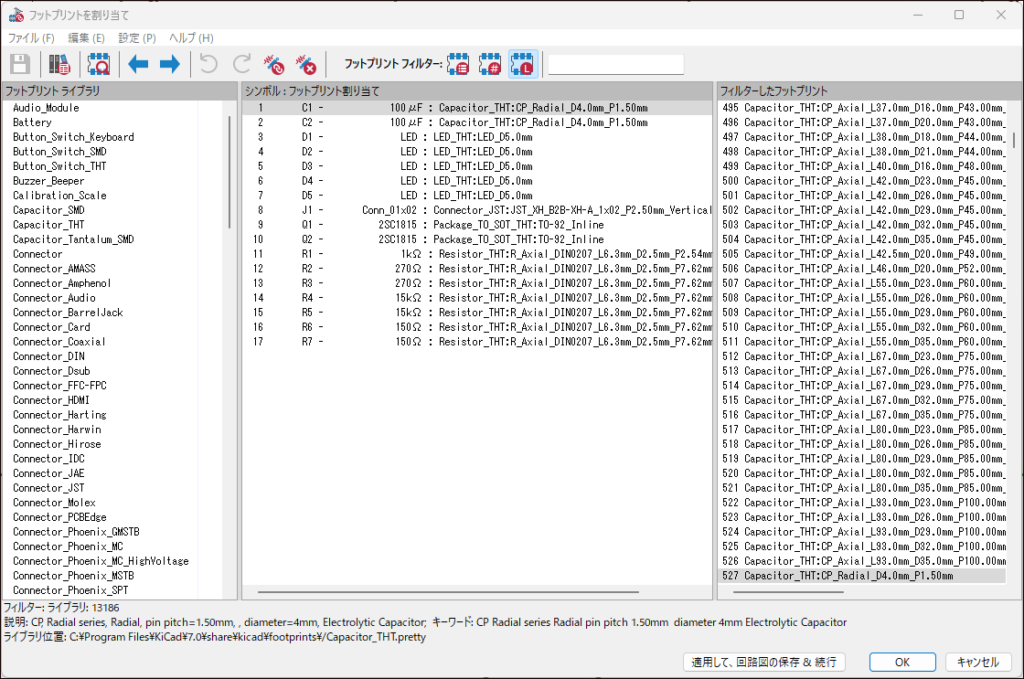

回路図を作成したら、回路図上のシンボルに部品の形状を割り当てします。

回路図エディタでは電子部品の基板形状のことを「フットプリント」という名称で呼びます。

この割り当て作業を行っておくことで、プリント基板の設計が行えるようになります。

フットプリントのピンアサインや部品の形状は、使用する部品のデータシートと見比べて間違いがないかを確認しておきましょう。この作業で間違ってしますと、プリント基板へ部品が実装できないという事態になりかねません。十分に注意して作業しましょう。

基板設計は、基板設計CADの PCB エディタで作成します。PCB とは Printed Circuit Board(プリント回路基板)の略称で、絶縁体の板に銅箔などの導体で回路を形成したものです。

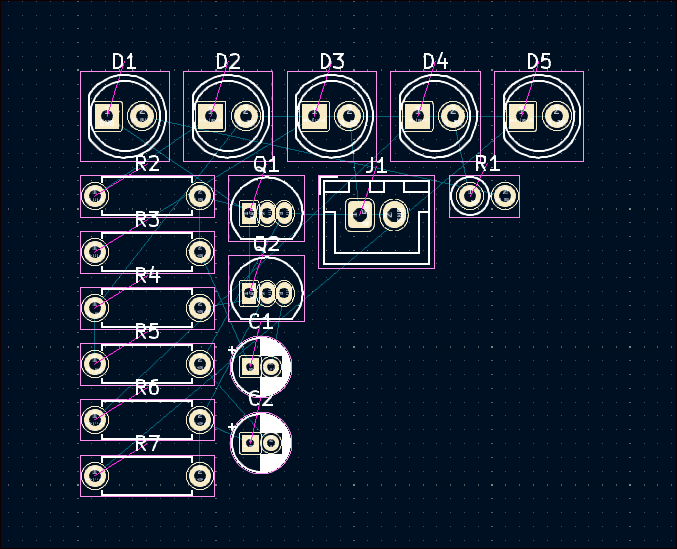

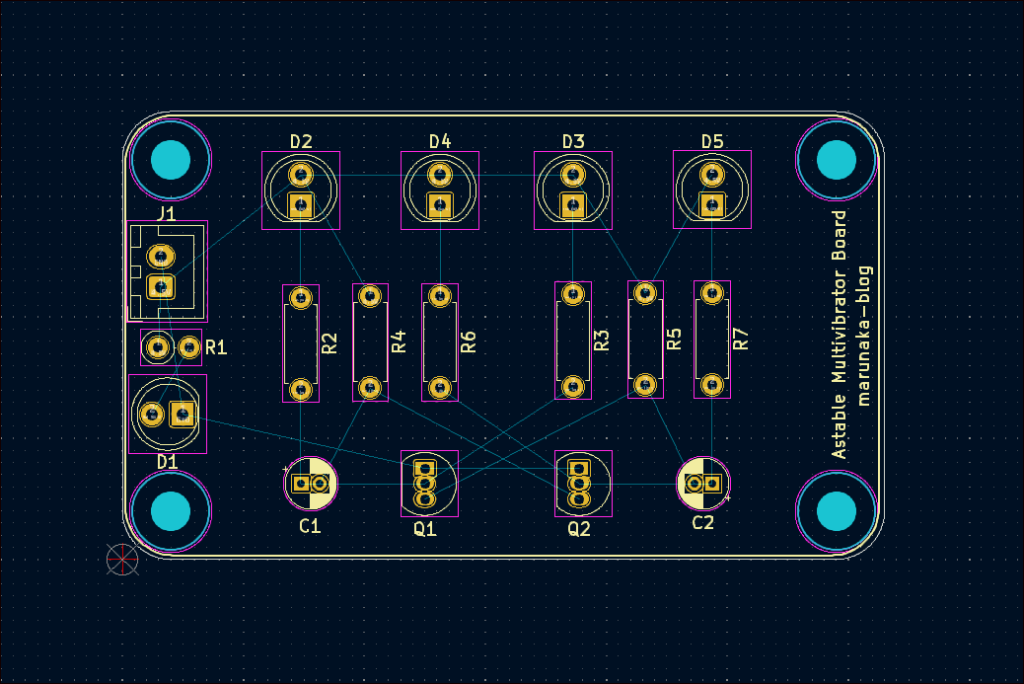

KiCad では「回路図で行われた変更を基板(PCB)で更新」をクリックすると、回路図のシンボルに紐づけたフットプリントが PCB エディタ上に表示されます。

接続情報は「ネット」と呼ばれ、フットプリントの接続先がラインで表示されます。

上図は部品が適当に配置されている状態なので、基板の外形を示す外形線を描いて、その中に部品を入れて配置を調整します。

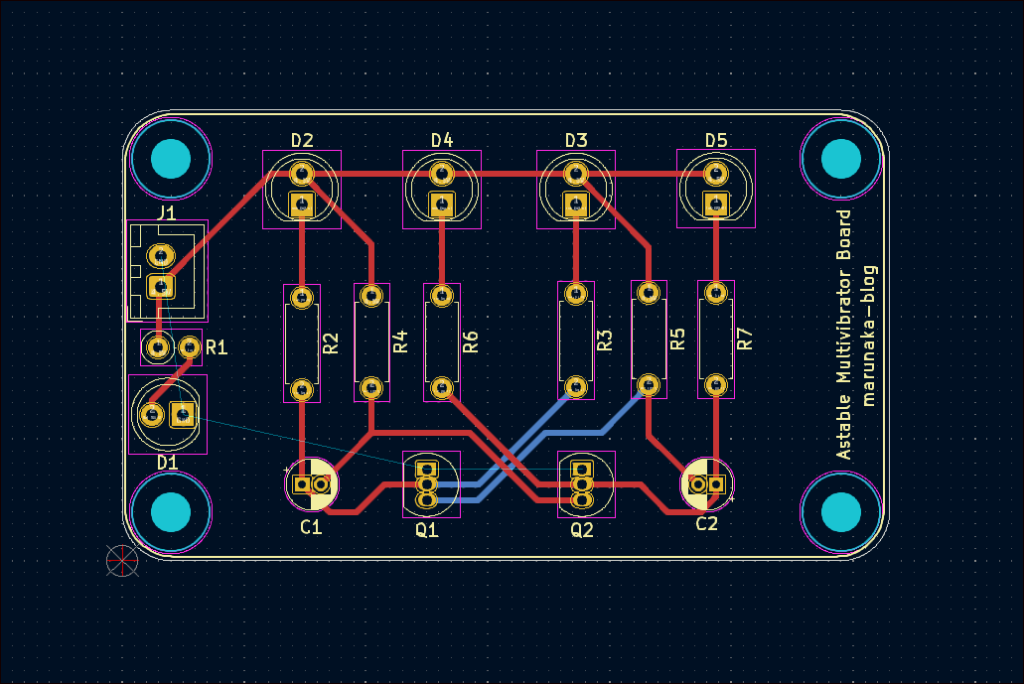

ネットの線を参考にしながら、パターン(配線)を引いていきます。

パターンの幅は変更することができ、流れる電流の大きさや信号の種類によって使い分けをします。一般的に電流が大きい場合はパターンを太くし、電流が小さい場合や信号線の場合はパターンを細くします。

- パターン幅を太くする理由

→パターンの温度上昇や電圧降下を防ぐため - パターン幅を細くする理由

→基板の空きスペースを確保するため、クロストロークノイズを削減するため

ベタ GND を作成するので、GND 以外のパターンを配線しました。

配線が終わったら、ベタパターンを作成します。ベタパターンは動作を安定させたり、GND や電源の配線を太くすることで電流を流れやすくしたりする効果があります。今回は基板の余白部分に GND のベタパターンを設定します。

基板製造業者へオーダーする際に提出する「ガーバーデータ」を出力します。

ガーバーデータはプリント基板の配線(パターン)やレジスト、シルク、外形サイズ等の情報がまとめて格納されています。このデータさえあれば、プリント基板が何層なのか、基板外形がどうなっているのか、シルク文字があるかどうかが直ぐに判ります。

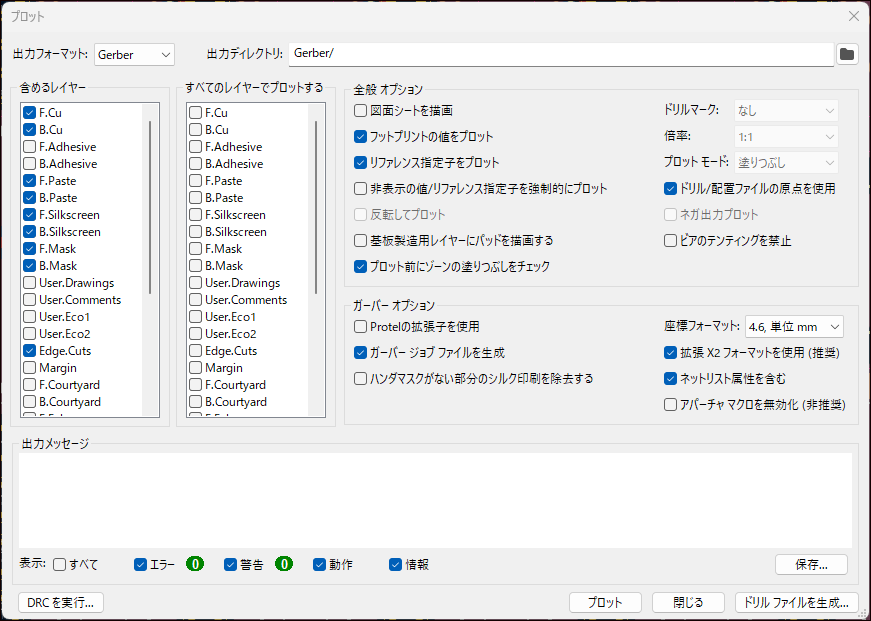

KiCad の PCB エディタのメニューバーから[ファイル] -> [製造用出力] -> [プロット]を選択します。

ガーバーデータの出力先、レイヤー、各種オプションの設定を行い、[プロット]ボタンをクリックしてデータを出力します。

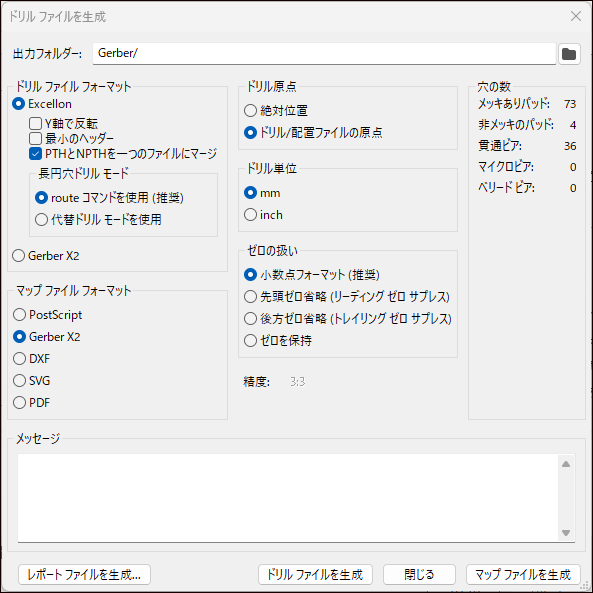

ドリルファイルの出力先、ドリルの各種設定を行い、[ドリル ファイルを生成]ボタンをクリックしてドリル ファイルを生成します。

基板に実装する部品を電子部品販売店やオンラインショップで購入します。オンラインショップだと「秋月電子通商」や「マルツ」などがあります。

KiCad には基板で使用する部品のリストを出力する機能があります。この機能を利用することで、購入部品や数量が把握できます。

回路図エディタを開いて、「現在の回路図から部品表を作成」をクリックします。

プロジェクトフォルダに CSV ファイルで出力されます。ファイルを開くと下図のようにリファレンス名や数量、シンボルに紐づけているフットプリントの情報が表示されます。

抵抗やコンデンサーなどは手持ちのものを使用したので、追加で購入したものを以下に記載しています。

- トランジスタ:2SC1815(秋月電子)

- LED:OSTA5131A(秋月電子)

- 抵抗:抵抗 150Ω(秋月電子)

- 抵抗:抵抗 270Ω(秋月電子)

- 抵抗:抵抗 15kΩ(秋月電子)

- コンデンサ:電解コンテンツ 100μF(秋月電子)

プリント基板を発注する

基板業者にガーバーデータを提出して、プリント基板を注文します。最近では小ロットでもプリント基板の製造ができる基板業者が増えてきているので、お手軽に注文ができるようになりました。

PCBGOGOについて

今回は当ブログでオススメしている「PCBGOGO」で注文を行います。PCBGOGO は中国の広東省深圳市にある基板製造・基板実装会社です。基板製造時に発生するイニシャル費(初期費用)がかからず、比較的納期も短いです。

中国メーカーですが、日本語対応スタッフのサポートがあり、不明点などは気軽にお問い合わせができます。また、公式サイトも日本語で表示されているので、初心者の方も扱いやすいです。

\ 画像をクリックしてPCBGOGOの公式サイトで特典を確認してみよう /

PCBGOGO でプリント基板を発注するまでの手順は以下です。詳しい手順は次の記事を参考にして頂ければと思います。

- アカウントを登録する

- 自動見積もりを行う

- リードタイムと輸送業者を選択する

- ガーバーデータとドリルデータをアップロードする

- お支払いをする

自動見積もりで確認する

プリント基板を発注する前に、公式サイトにある「自動お見積もり」で見積りを確認します。

この見積り段階ではガーバーデータを提出する必要はなく、基板の板材や発注枚数などを選択することで、右側に見積り価格が表示されます。自動見積りなので、24時間いつでも行えます。

ページ上部の右側にある[見積作成]ボタンをクリックすると、選択した内容に応じて見積り価格が表示されます。

63×37mm、5枚、面付けなし、両面、レジスト緑、無鉛はんだで見積もりした場合、次のようになりました。レジストの色を黒や赤に変更すると、リードタイムや基板単価が変わるので、短納期・低価格で発注したい場合は一般的なオプションを選択するといいかもしれません。

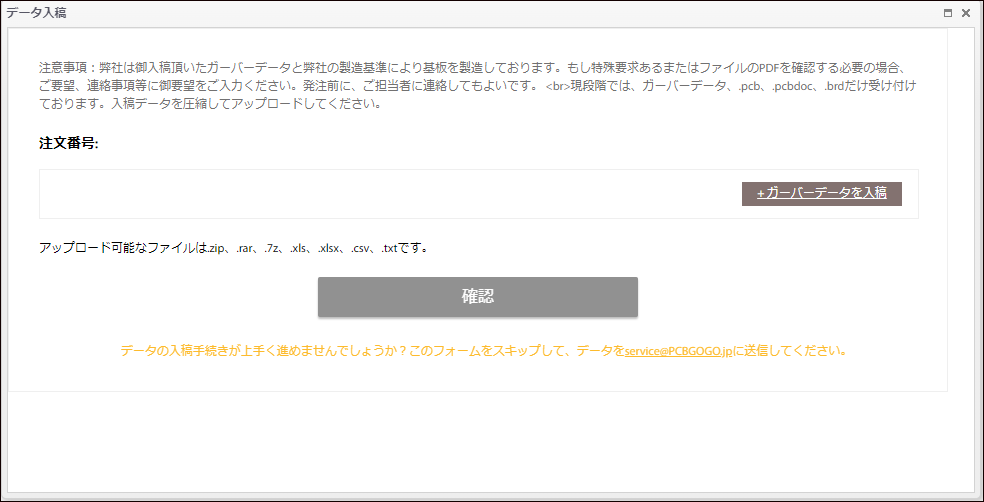

ガーバーデータを入稿する

PCBGOGO にログインして、カートに入れるとガーバーデータの入稿待ちになっています。

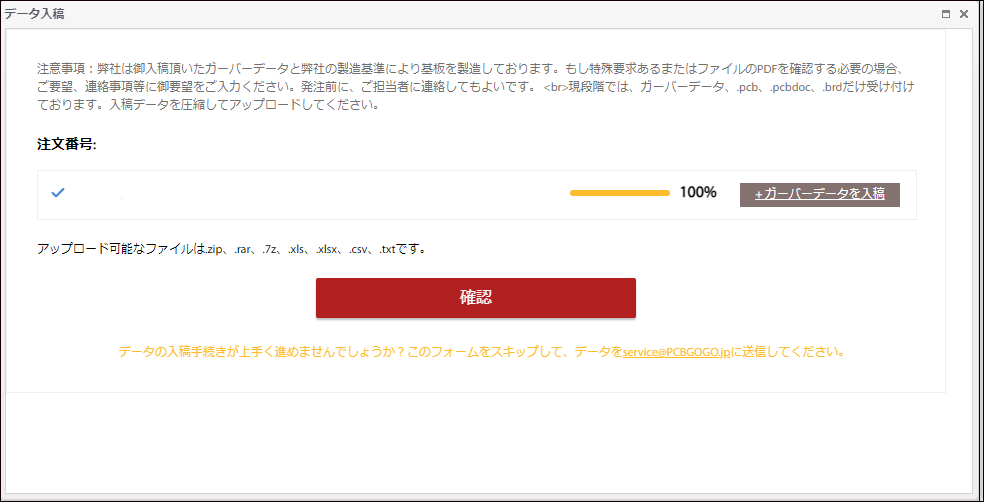

[+ガーバーデータを入稿]ボタンをクリックして、プリント基板のガーバーデータを選択してアップロードします。

アップロードが正常に完了すると、ステータスが100%になります。[確認]ボタンをクリックして画面を閉じます。

注文する基板のステータスが「データ確認中」になります。ステータスが「お支払い待ち」になるまで待機します。データの確認は10時~24時の間に行われるので、時間外にガーバーデータを入稿した場合は気長に待ちましょう。

ステータスが「お支払い待ち」になったら、PayPal もしくは クレジットカードでお支払いをします。

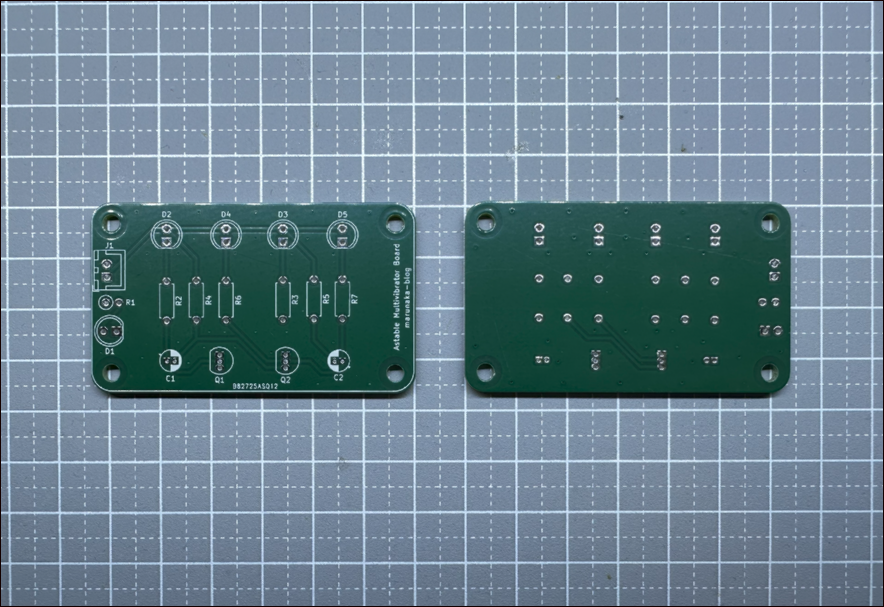

基板到着

基板が製造開始されてから、7日後に基板が手元に届きました。PCBGOGO の基板製造は早いですが、気象状況の悪化などで物流に影響を与えた場合は、基板の到着が遅れる可能があるので余裕をもって発注をしましょう。

次の写真は届いた基板の部品面とはんだ面の写真です。心配していた基板の丸角部分も綺麗に仕上がっていました。

部品を実装する

電子部品をプリント基板にはんだ付けして部品を実装します。はんだ付けは「はんだこて」という工具を使って、はんだを先端で溶かして部品を接合します。

はんだ付けのコツとして、基本は背の低い部品から付けていきましょう。背の高い部品を先に付けてしまうと、その部品が邪魔になって背の低い部品を取り付けられなくなる可能性があるからです。

また、はんだ付けする際に基板や部品が動いてしまうと、はんだ付けがうまくできません。テープなどで基板や部品を固定することで、はんだ付けがしやすくなります。

- 背の低い部品から取り付ける

- 基板や部品を固定する

部品実装が完了した実装済み基板が下図になります。

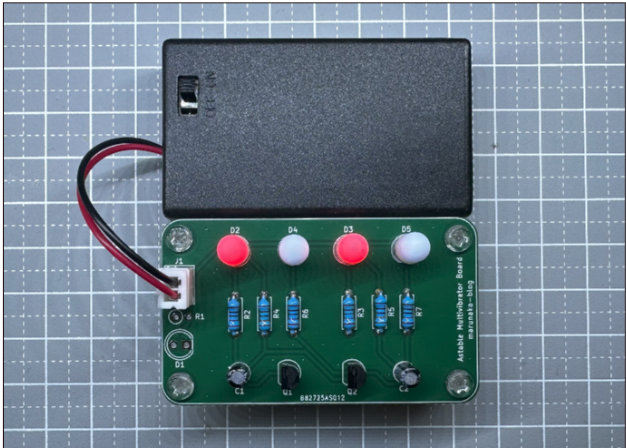

基板に電源を供給すると、LEDの赤色と青色が交互に点滅を繰り返します。点滅の間隔はおよそ1秒になっており、設計通りでした。

LEDの赤色が点灯、青色が消灯

1秒後にLEDの赤色が消灯、青色が点灯

まとめ

この記事ではトランジスタを使った非安定マルチバイブレータ回路で、LED が点滅するプリント基板の製作を紹介しました。

基板設計 CAD を活用することで、初心者の方でもプリント基板を製作することが可能です。

プリント基板の製造価格もお手頃になっており、サイズが小さい基板なら数千円で製作ができちゃいます。今回、基板の製造を依頼した PCBGOGO ではお得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ覗いてみてください。

\ PCBGOGOの公式サイトへ /

短納期で低価格!しかも高品質な基板製造メーカー!!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。